Hoy se cumplen 90 años del nacimiento del destacado narrador peruano, quien murió en 1994. En esta nota, un repaso por su vida, su pasión literaria, sus amistades y algunas anécdotas, como la famosa disputa política con Mario Vargas Llosa

a vida es una trampa. Nacemos, morimos y todo lo que ocurre en el medio es un sueño raro. «He conocido la Verdad y no tiene sentido», decía Chesterton con ironía. ¿Es posible espiar, cada tanto, por las rendijas de esa gran gran puesta en escena? Para Julio Ramón Ribeyro no sólo era posible, sino necesario.

En sus diarios reunidos de forma póstuma en El rumor de la vida, este autor peruano fallecido en 1994 escribe: «La vida la concibo como algo completamente irracional, imprevisible, donde no hay lógica, ni dirección u objetivos determinados; al menos, no perceptibles para los humanos (…) Ese es uno de lo aspectos de mi espíritu filosófico: tratar de interrogarme siempre, tratar de encontrar sentido a las cosas sin poder nunca encontrarlo».

Abismado en la lectura silenciosa y la escritura detallista hizo de la literatura un bisturí con el cual cortajear la piel rugosa de la vida. Buscó siempre, como suele decirse, «llegar al hueso», aunque supiera que era imposible. Al fin de cuentas, una búsqueda es eso: buscar; encontrar es parte de otra cosa.

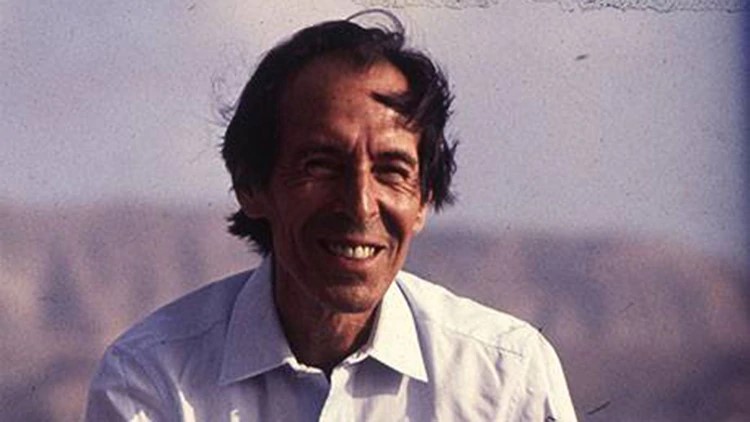

En 1929, cuando el mundo transitaba su período de excepción entre las dos grandes guerras mundiales, nació Julio Ramón Ribeyro. Todos los relojes de la zona marcaban las siete de la tarde, pero con especial precisión lo hacían los del barrio de Santa Beatriz, en Lima, Perú, aquel 31 de agosto de 1929 que cayó sábado. No era un día cualquiera: toda la ciudad estaba de resaca. El día anterior, viernes feriado, se había celebrado a lo grande la Fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, en las calles limeñas con misa por la mañana, carnaval por la tarde y fiesta por la noche. Era un sábado de resaca y descanso, que se parecía más a la primera parte de un domingo doble. En esa paz volátil aunque merecida nació este niño que se convertiría en uno de los grandes narradores latinoamericanos.

Podría decirse que su aparición en la narrativa de la historia se da en un lugar dislocado. El árbol genealógico que lo precede está dotado de una clase casi aristocrática, de ilustres funcionarios públicos y políticos conservadores de alta alcurnia. Su bisabuelo, Ramón Ribeyro Álvarez del Villar, y su tatarabuelo, Juan Antonio Ribeyro Estada, fueron Presidente de la Corte Suprema del Perú, además de ministros de diversas carteras. Cuando Julio Ramón nació, su familia no contaba con las comodidades económicas de antaño pero conservaba algo mejor: el espíritu erudito.

Hijo de un comerciante y de una secretaria bancaria —¿cuántas mujeres trabajaban en lugares así en la década del veinte?—, fue el tercero de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres. Pese a las complicaciones económicas que trajeron a la familia la muerte temprana de su padre por tuberculosis —se mudaron a Miraflores—, pudo estudiar Letras y Derecho en la universidad entre 1946 y 1952, donde formó grupos de lecturas y salidas nocturnas con Pablo Macera, Alberto Escobar y Luis Felipe Angell, más conocido como Sofocleto. Por aquellos años publicó su primer cuento, «La vida gris» (Revista Correo Bolivariano, 1949), donde aparecen de forma temprana sus interrogantes literarios sobre la «vida inútil, rotunda, implacablemente inútil», como escribe allí.

Posiblemente hasta este momento el edificio literario que estaba por construir, del cual sólo había puesto algunos ladrillos, tenía un rumbo. Pero de pronto se tuerce y se desvía. En 1953 gana una beca de periodismo y viaja a España. No es consciente de lo que se avecina cuando pita un cigarrillo y mira el horizonte desde el barco que lo lleva a Barcelona. Su adicción al cigarrillo también llegaría a su literatura. En su cuento «Solo para fumadores», retrata en primera persona las distintas experiencias del protagonista con el cigarrillo. Como en su adolescencia, cuando tuvo su primera pitada («(…) me sentí tan mal que estuve vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia». O también cuando era estudiante de una facultad de Derecho «(…) conseguí un trabajo por horas donde un abogado y pude disponer así de los medios necesarios para asegurar mi consumo de tabaco».

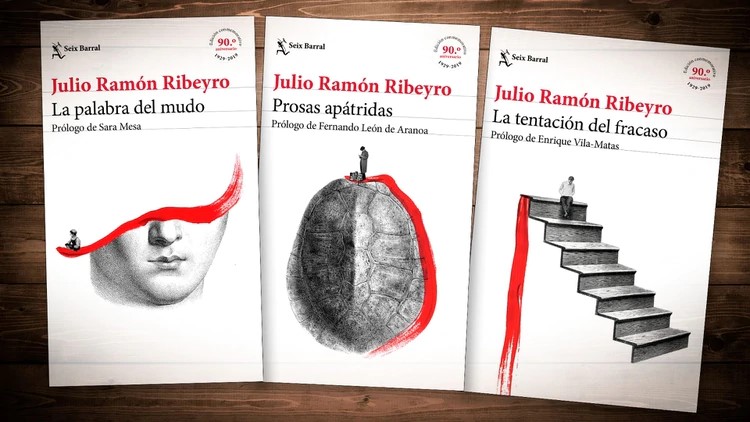

Veinticinco días de viaje cruzando el Atlántico, unas horas de micro hasta Madrid y un año de estudios intensivos en la Universidad Complutense. Lectura y escritura. ¿Volver al Perú? Aún era joven, tenía 24 años. Decidió partir a París, al Barrio Latino, a la Sorbona. En ese entonces publicó su primer libro, Los gallinazos sin plumas (1955), una colección de cuentos urbanos. El relato que lleva ese nombre cuenta la historia de Efraín y Enrique, dos niños que se levantaban desde muy temprano («A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas») para ir a los basureros de la ciudad para alimentar a Pascual, el cerdo de su abuelo Don Santos.

Entusiasmo y economía no suelen ir de la mano. No le importó. Se desplazó por Europa —Francia, Alemania, Bélgica— trabajando de todo lo que conseguía: reciclador de periódicos, conserje, cargador de bultos en el subterráneo, vendedor de productos de imprenta, operario en una fábrica fotográfica. Mientras tanto escribía. En Múnich tipeó sobre una máquina de escribir Crónica de San Gabriel, su primera novela. Claro que a nadie le interesó. Se publicó cuatro años después, en 1960, en Perú, y con ella ganó el Premio Nacional de Novela. En algún momento había que volver. Y volvió, con experiencia y novedades. Lo recibieron relativamente bien, mejor de lo que estaba en Europa. Trabajó como profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y siguió escribiendo.

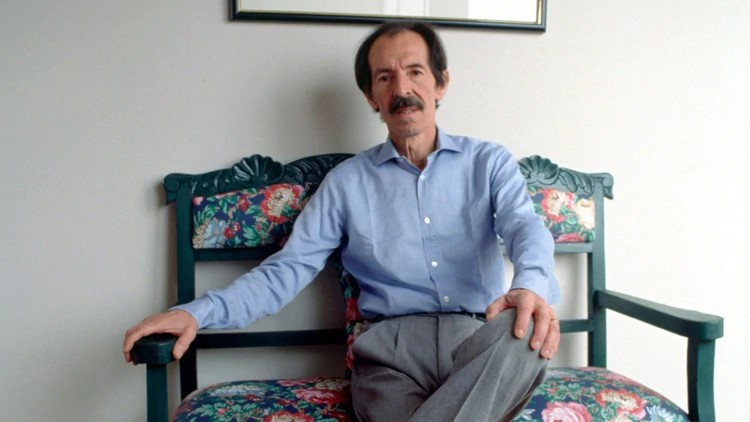

Sin embargo, esa llama entusiasta que le quemaba el pecho le pedía volver a salir. En 1961 llegó a París para trabajar como periodista en la Agencia France Press. Además, fue agregado cultural en la embajada peruana. Diez años estuvo, posiblemente ni él se imaginaba durar tanto tiempo. En La tentación del fracaso, memorias publicadas en sus últimos días, escribió: «A veces pienso que la literatura es para mí una coartada de la que me valgo para liberarme del proceso de la vida. Lo que yo llamo mis sacrificios (no ser abogado, ni profesor de universidad, ni político, ni agregado cultural) son tal vez fracasos simulados, imposibilidades. Mi excusa: soy escritor».

Concentrado en su obra pero interesado por la literatura toda, hizo varios amigos en el mundillo de las letras. Julio Cortázar, por ejemplo, a quien «le encantaba la buena comida y a mi casa iba siempre a comer cebiche», dijo Ribeyro en una entrevista de 1986. Se conocieron en Francia y mantuvieron una gran amistad. También estaban Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y Gabriel García Márquez. Pero fue con su compatriota Mario Vargas Llosa, con quien trabajó en AFP, que la amistad se convirtió en una disputa política. Si bien eran buenos amigos y ambos se elogiaron en muchos momentos sus respectivas obras, hubo un hecho que irritó al Premio Nobel.

En 1987, dos años después de la asunción de Alan García a la Presidencia de Perú, comenzó a hablarse de la nacionalización de la banca. Un debate de corte socialista muy resistido por el ala conservadora. Ribeyro, entusiasta con este tipo de cambios, acompañó la discusión, no así Vargas Llosa, que se oponía de forma tajante. En una entrevista de la época, Ribeyro lo tildó de conservador y de oponerse «a la irrupción irresistible de las clases populares que luchan por su bienestar». La respuesta llegó en un libro de memorias, El pez en el agua (1993), donde Vargas Llosa lo acusó de estar sometido a su «instinto de supervivencia diplomática». Nunca más se volvieron a ver. Ya era tarde para los reencuentros.

Ribeyro tuvo una esposa, Alida Cordero, con quien se casó en 1973, y un hijo, Julio Ramón Ribeyro Cordero. Y más amigos, como Alfredo Bryce Echenique muchos libros más, también unos cuantos premios. Y una necesidad, quizás hereditaria, de participar de la construcción del Estado peruano. Además de agregado cultural en Francia, en 1986 fue nombrado Embajador del Perú ante la UNESCO. Siguió viajando. De América a Europa y de Europa a América. La llama entusiasta en su pecho aún se lo exigía. Hasta que su salud empeoró: no se había recuperado del todo de una operación de 1973 por un cáncer de pulmón. Entonces decidió ponerle fin a su constante pendular. Hacia 1993 se instaló en su casa, en Perú, a leer y escribir. ¿Qué otras cosas podían darle tanto placer? Murió un 4 de diciembre de 1994. Fue enterrado en La Molina, en las afueras de Lima. Su epitafio dice: «La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro».

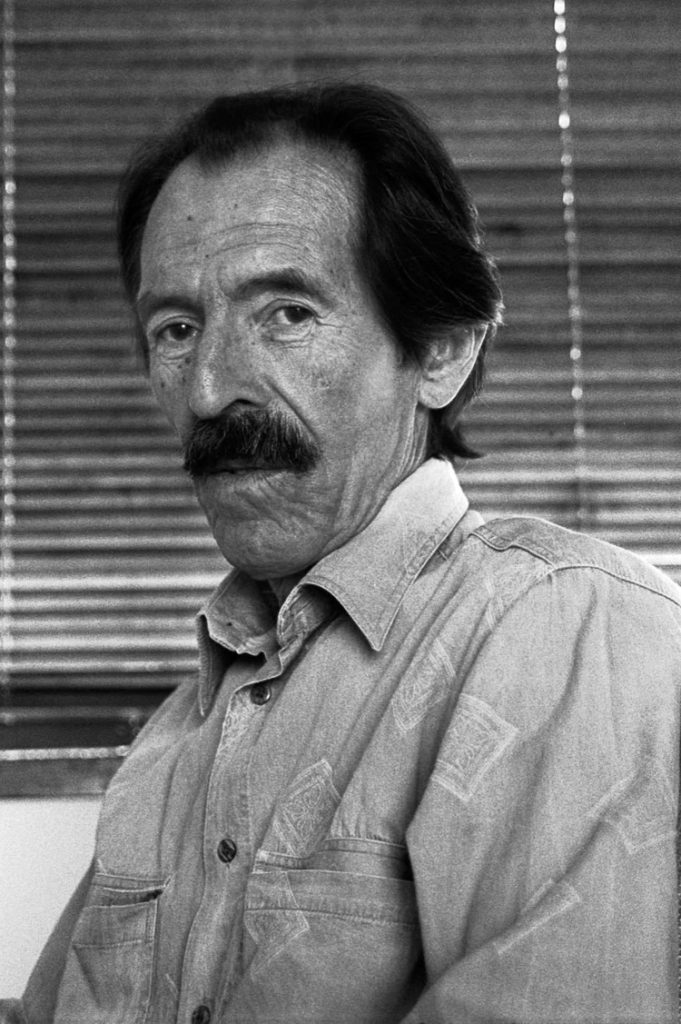

Según el crítico literario y escritor peruano Porfirio Mamani Macedo, en la literatura de Ribeyro hay un «sentimiento escéptico profundo que lo acosa constantemente» y que le permite dudar del mundo tal cual es: «La duda es la que le ayuda a perfilar su personalidad llena de cuestionamientos, tanto hacia sí mismo, como hacia la sociedad donde evolucionan sus pensamientos». Pero no se trata de un filósofo que le habla a una multitud de dormidos ni de un revolucionario agitador de masas ni de un provocador del status quo. Puede ser todo eso, desde luego, pero su posición está en la literatura. Eso es y eso hace: literatura. Escribir y leer. En ese sentido Ribeyro es, como dice el investigador español Javier de Navascués, «insobornable ante cualquier señuelo que no sea el de su propio compromiso con su obra».

«Yo siempre he creído ser un ser escéptico, pero con el tiempo he descubierto que soy también un poco cínico y bastante hedonista», se define en los diarios de El rumor de la vida, pero también allí escribe: «Todo esfuerzo que hacemos en nuestra vida es querer saber quiénes somos y por qué actuamos de una manera y no de otra. Por eso pienso que la coronación de la sabiduría sería saber quién es uno mismo».

En el fondo, de lo que hablan sus textos es de la identidad. De su país, de su familia, de su época, de él mismo. Como un cuervo que vuela en círculos arriba de un cadáver o como un planeta desolado que gira alrededor de una estrella que tarde o temprano lo absorberá por completo, Ribeyro dedicó su vida a la literatura.

¿Y qué era la literatura para Ribeyro? Un bisturí, tal vez, con el cual cortajear la piel rugosa de la vida buscando su sentido. A fin de cuentas, una búsqueda es eso: buscar; encontrar es parte de otra cosa.