Qué gestión de los ecosistemas haremos para que el próximo virus emerja lo más tarde posible. Cómo fortaleceremos nuestros sistemas sanitarios y nuestra capacidad de reacción ante las pandemias del futuro y de qué forma abordaremos las crecientes desigualdades sociales y los efectos de la globalización. No deberíamos volver a la normalidad, porque, como dice la frase que tanto corre por las redes, esa normalidad es el meollo del problema.

Equipos de todo el mundo trabajan sin descanso para encontrar una vacuna que prevenga a la población de nuevos contagios y fármacos con los que tratar a los enfermos. Al menos un centenar de vacunas están ya en fase de desarrollo, algunas en España, comolas que desarrollan los cien tíficos del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, o los investigadores del consorcio establecido entre el instituto de investigación IrsiCaixa, el Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTACReSA y el Barcelona Supercomputing Center.

Ciertas voces, como la de Seth Berkley, epidemiólogo al frente de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en

inglés), abogan por aunar esfuerzos en lo que se ha venido en denominar el «Proyecto Manhattan» en versión farmacológica. Si en la Segunda Guerra Mundial el objetivo de los aliados fue encontrar un arma nuclear antes que los nazis, ahora la misión prioritaria de toda la humanidad es hallar cuanto antes una vacuna eficaz y segura. En paralelo, centenares de grupos de investigación buscan qué fármacos y terapias pueden funcionar mejor para combatir la enfermedad infecciosa causada por este coronavirus, la COVID19.

Megaensayos clínicos como el Solidarity, lanzado por la OMS para evaluar los tratamientos experimentales y en el que colaboran más de 40 países,

entre ellos España, o el Discovery, anunciado por Francia, son algunos ejemplos de la lucha titánica y millonaria que nuestra especie ha declarado a este enemigo invisible y esquivo. Otro caso es el compromiso suscrito por las principales revistas científicas para compartir en tiempo real los resultados que se vayan obteniendo.

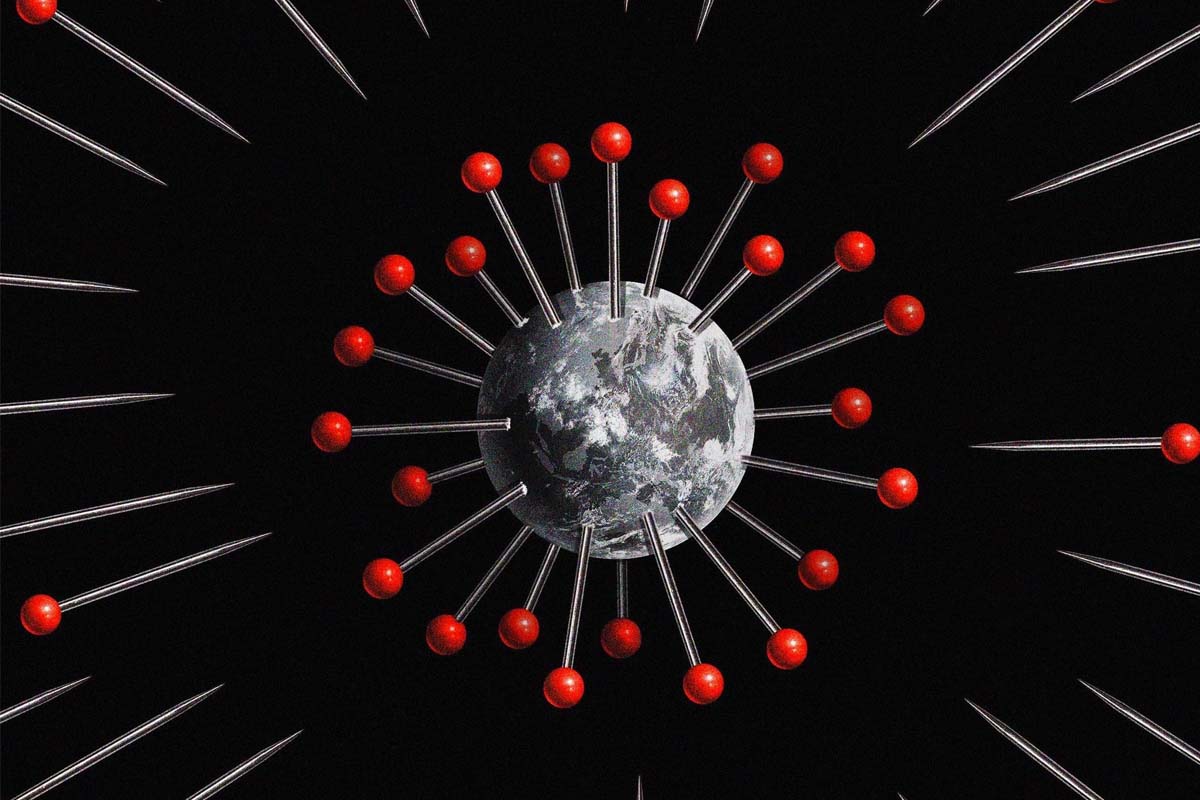

Descritos en 1968, los coronavirus, de los que existen 39 especies conocidas, recuerdan, vistos a microscopio, una corona solar debido a las proteínas que, en forma de agujas, rodean su membrana lipídica. Esas espículas proteicas, en concreto las formadas por la proteína S, son las «llaves» con las que el nuevo virus «abre el cerrojo» que tienen en la membrana las células humanas del aparato respiratorio, la proteína ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2). El descubrimiento de ese «cerrojo», descrito el pasado día 4 de marzo en la revista Science por científicos chinos, aporta un dato muy importante para afrontar la batalla contra este agente infeccioso.

El epicentro del foco epidémico del SARSCoV2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave) estalló, según fuentes oficiales, en un mercado de Wuhan, capital china de la provincia de Hubei, el pasado 1 de diciembre cuando el virus saltó de un mamífero –probablemente el pangolín malayo– a un humano. El brote se extendió a una velocidad pasmosa y en el momento de cerrar este artículo, menos de cinco meses después, se han contabilizado ya más de 2,4 millones de casos en 185 países de todo el mundo y 165.000 muertes.

España, con 195.944 contagios y 20.453 defunciones, ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de contagios, detrás de Estados Unidos e Italia.

¿Qué mundo nos encontraremos cuando amaine el tremendo tsunami sanitario, social y económico que el virus está provocando en todo el planeta?

EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD

Fue anunciado por la OMS el 11 de febrero:COVID19, acrónimo

del inglés coronavirus disease y su año de emergencia. «Queríamos un nombre que no hiciese referencia a una ubicación geográfica, un animal,

un individuo o un grupo de personas, que fuese pronunciable y estuviese relacionado con la enfermedad», declaraba Tedros Adhanom, presiden

te de la organización.

Un gesto importante para evitar estigmatizaciones, porque más que atribuir responsabilidades a un país concreto y mucho menos a un animal, lo que cuestiona la emergencia del nuevo virus es la forma en que nuestra especie, en todas partes, se relaciona con el planeta.

«Puede que la epidemia empezara con un murciélago en una cueva, pero fue la actividad humana la que lo dejó suelto», escribía en enero David Quammen, autor del exitoso libro Contagio. La evolución de las pandemias, en The New York Times. Ciertamente, todo apunta a que el reservorio del SARSCoV2 son los murciélagos y que de estos saltó a un animal interme diario.

El genoma de este coronavirus es muy parecido al del que causó la epidemia del SARS entre 2002 y 2003. En 2005 la científica china ZhengLi Shi,del Instituto de Virología de Wuhan, constató que procedía de estos mamíferos alados tras estudiarlos en una cueva en Yunnan, a unos

1.600 kilómetros al sudoeste de Wuhan, y en 2017 publicaba un artículo confirmando que ejemplares de hasta cuatro especies distintas de murciélagos eran portadores. Estos animales, esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas –controlan plagas de insectos, dispersan semillas y polinizan plantas–, son muy tolerantes a los virus.

Y muy abundantes: existen más de 1.100 especies.

Según un estudio de 2018 realizado por científicos de China y Singapur, la aptitud para el vuelo de los quirópteros requiere tanta energía que provoca que ciertas células se rompan, liberando fragmentos de ADN, que quedan, por decirlo de forma simple, sueltos en el organismo. En el resto de los mamíferos, ese material genético resultante sería catalogado por el sistema inmunitario como nocivo y se dispararía una respuesta defensiva que en los murciélagos es muy tenue. Ante los virus, su respuesta es la misma: se defienden de forma efectiva, pero débil, y no enferman.

De los siete coronavirus humanos conocidos, solo tres provocan enfermedades potencialmente letales, y todos proceden de murciélagos. El primero emergió en 2002 en Yunnan, China. Fue el SARSCoV, causante del síndrome respiratorio agudo grave, o SARS, cuya tasa de mortalidad rondó el 10 % y su R0 (número reproductivo básico o tasa de contagio, es decir, el número de personas a las que contagia un solo infectado) fue de 3.

En ese caso el animal intermediario fue la civeta, un mamífero carnívoro que se cría en China para el mercado de carne. Tras matar a los ejemplares cautivos y desinfectar las granjas, el virus desapareció dejando tras de sí unos 8.422 casos diagnosticados y 774 muertes en 30 países. Diez años después, en 2012, otro coronavirus potencialmente mortal emergió en la península Arábiga, el MERSCoV, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, aún hoy presente de

forma esporádica. El dromedario fue entonces la vía que el virus usó para saltar a los humanos. Con una mortalidad del 35 % y una tasa de contagio

inferior a 1, ha acarreado 2.468 casos en 27 países y 851 muertes. Ahora, solo ocho años después del primer brote, aparece el SARSCoV2, afortunadamente menos letal (la tasa de mortalidad es inferior a las cifras que se manejan, de entre el 2 y el 4 %, porque hay mucha más gente contagiada de la que se ha diagnosticado), pero con un R0 más alto, de un 5,7 según los últimos datos. ¿El intermediario? Aunque no es seguro, el amenazadísmo pangolín parece el más firme candidato.

Pero… ¿cómo ha podido suceder algo así?, se preguntan sorprendidos los ciudadanos de todo el planeta. La sensación general es que los humanos hemos sido víctimas de un ataque súbito e imprevisible de un malévolo patógeno. Sin embargo, este no ha sido un evento inesperado.

«La pandemia derivada de la infección por el virus SARSCov2 ya estaba anunciada por los científicos familiarizados con la ecología de la enfermedad, la disciplina que estudia las condiciones ambientales que favorecen la emergencia de nuevos patógenos», dice Pedro Jordano, investigador de la Estación Biológica de Doñana experto en interrelaciones ecológicas.

No estamos preparados para afrontar estas situaciones, afirma, porque las estrategias de combate contra enfermedades emergentes son básicamente reactivas: solo actuamos cuando acontecen. Es decir, demasiado tarde. «Las pandemias tienen lugar cuando abrimos brechas en la naturaleza de forma desbordada e incontrolada, como las que causan el comercio, la caza y el consumo de animales silvestres, la

deforestación o la sobreexplotación ganadera.

Todo ello rompe el efecto protector de la biodiversidad y favorece el trasvase de patógenos –añade Jordano–. A esto hay que sumar dos elementos cruciales. Uno, solo conocemos un 1 % de los virus de los animales silvestres, y dos, la cada vez más alta densidad de población humana y su movilidad sin precedentes promueven infinidad de vías de contagio»

Hay que cambiar el paradigma de actuación frente a las pandemias, concluye, porque otras nuevas emergerán en el futuro. Para ello se requiere no solo más investigación en los laboratorios, sino también inventariar los potenciales virus emergentes y saber qué condiciones ambientales favorecen el trasvase de patógenos a humanos.

Estas son las líneas maestras de iniciativas recientes, como la que desarrolla la organización EcoHealth, dirigida por Peter Daszak, quien colaboró en la determinación del origen del virus del SARS y de la enfermedad que ha causado el declive de los anfibios en todo el mundo, la quitridiomicosis.

Daszak señala que hay una relación clara entre el comercio internacional y las enfermedades emergentes y defiende que hay que

consolidar una sola salud global que proteja a la vez ecosistemas, fauna y humanos.

«Sabíamos que la enfermedad X estaba por llegar. Pues ya la tenemos aquí», decía en febrero en The New York Times este experto en ecología de la enfermedad.

En 2018 él y otros expertos ya hablaron de ello en una reunión en la OMS. «La enfermedad X, dijimos entonces, probablemente surgiría de un virus que se origina en animales, en algún lugar del planeta donde el desarrollo económico hace que las personas invadan la vida silvestre. Probablemente se confundiría con otras enfermedades al comienzo del brote y se propagaría rápida y silenciosamente; aprovechando redes de viajes y comercio humanos, llegaría a múltiples países impidiendo su contención.

La enfermedad X tendría una tasa de mortalidad más alta que la gripe estacional y se diseminaría tan fácilmente como aquella. Sacudiría los mercados financieros incluso antes de alcanzar el estado de pandemia. En pocas palabras, la COVID19 es la enfermedad X».

Tres años antes, en 2015, Bill Gates daba una charla TED avisando del peligro de una pandemia inminente y de lo poco preparados que estábamos para ello. Lo que se dice saber, sí sabíamos.

DE APENAS 120 NANÓMETROS

De diámetro, este coronavirus se transmite entre las personas penetrando por la nariz, la boca y los ojos a través de las gotas procedentes de las vías respiratorias de personas enfermas, aunque no presenten síntomas. «Repletas de partículas víricas, se emiten por la respiración, los estornudos y la tos y se transmiten por el aire. También pueden penetrar al tocarse la cara con las manos contaminadas tras el contacto con superficies inertes donde el virus puede sobrevivir un tiempo», informa el infectólogo Robert Güerri, coordinador de la Unidad COVID del Hospital del Mar de Barcelona.

Una vez dentro del organismo, el coronavirus se adhiere a nuestras células respiratorias: las proteínas S de su cubierta se unen al receptor ACE2 de la célula humana y acceden a su interior. Allí, el virus, que no puede reproducirse por sí mismo, utiliza la máquina de replicación de la célula para proliferar: de un solo SARSCoV2 pueden salir hasta 100.000 nuevos virus. En ese proceso la célula hospedadora morirá y los nuevos virus infectarán a las células vecinas. «Como resultado de la destrucción celular el tejido se lesiona, lo que acarrea tos seca si se afectan las vías respiratorias superior e intermedia. Si la infección alcanza células del tejido respiratorio inferior, los alveolos pueden llenarse de células muertas, tejido y exudado inflamatorio, produciendo una neumonía», añade Güerri.

Ante la presencia de un patógeno invasor, el sistema inmunitario reconoce al agente extraño, activa la cascada inmunitaria y aparece fiebre, que sirve para combatir o debilitar a determinados microorganismos patógenos. «En estado de alarma, el organismo recluta más células inmunitarias para luchar contra el virus, y unas proteínas llamadas citoquinas producen señales que sirven para atraer más células de defensa al lugar de la infección –explica Güerri–. En algunas personas infectadas, independientemente de la edad, la respuesta inmunitaria frente al SARSCoV2 es desproporcionada, asociada a una cantidad anormalmente alta de estas proteínas. Es lo que se denomina “tormenta de citoquinas”, que provoca un estado de inflamación que puede causar la muerte del paciente. Eso suele suceder tras la fase aguda de infección vírica. Cuando el cuadro infeccioso inicial parece remitir y ya no hay tanta carga viral, típicamente a los 5 o 7 días desde el inicio de los síntomas el sistema inmunitario se descontrola y provoca esta tormenta citoquínica que desencadena un empeoramiento clínico».

Se calcula que un 15 % de los españoles ya han contraído el SARSCoV2 y que más de la mitad de la población mundial lo hará próximamente. Un elevado porcentaje de las personas infectadas apenas muestran síntomas y en torno a un 14 % son asintomáticas. Es el caso del virólogo Luis Enjuanes, quien junto con Isabel Sola dirige el laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, en Madrid.

Tras pasar la cuarentena, su búsqueda contrarreloj de la tan anhelada vacuna sigue adelante. Su equipo trabaja en el desarrollo de una vacuna mediante una técnica llamada de genética reversa (ingeniería genética) que les dio resultado en la construcción de una vacuna para el SARS de 2002. «Se trata de eliminar los genes de virulencia del virus, los cuales frecuentemente inhiben la respuesta de defensa del hospedador.

Atenuando el virus, logramos un candidato a vacuna muy importante», dice Enjuanes.

También en el CNB, otro experimentado virólogo, Mariano Esteban, aborda una aproximación diferente: generar vectores virales modificados del virus de la vaccinia (utilizado en la erradicación de la viruela) en los que se in serta un gen que codifica la proteína de las espículas del SARSCoV2, lo que induce una respuesta inmunitaria neutralizante para el virus.

Por su parte, el consorcio IrsiCaixa, IRTACReSA y el Barcelona Supercomputing Center (BSC) trabaja en una vacuna mixta. «Se basa en lo que se denomina partículas similares a virus (VLP, del inglés virus-like particles). Son proteínas que se autoensamblan y tienen la apariencia del virus original pero no su material genético, de forma que no pueden infectar», explica el veterinario Joaquim Segalés, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde IRTACReSA su equipo realizará los test del prototipo vacunal en animales. En su caso, usan VLP del virus del sida, en cuya superficie se insertan copias de la proteína S del SARSCoV2, que es la que quedará expuesta al sistema inmunitario induciendo anticuerpos neutralizantes. «Lo más difícil no es desarrollar la vacuna, sino demostrar que es segura y eficaz», apunta Enjuanes.

Por ello, el proceso más largo es el que tiene lugar una vez se consigue el prototipo vacunal, en tres o cuatro meses. El coronavirus, hecho solo de ARN, conlleva un problema añadido: la posibilidad de mutación. Por ello hay que asegurar que la vacuna, además de no causar efectos secundarios, sea genéticamente estable. En primer lugar el prototipo vacunal se somete a los ensayos preclínicos en vivo. Son ensayos con animales en los que se busca una respuesta lo más parecida posible a la del ser humano. Luego se inician los ensayos clínicos con personas, que se hacen en tres fases. «Las dos primeras se realizan con grupos reducidos y sirven para testar la seguridad de la vacuna. La tercera fase, que implica ya a un grupo más numeroso, analiza su capacidad de protección», añade Enjuanes.

Aunque Estados Unidos y China ya han comenzado los ensayos con humanos, en total, y yendo a una velocidad récord –lo habitual es que una vacuna requiera varios años antes de ser aprobada por la agencia pertinente del país–, como muy pronto las primeras vacunas llegarán en 2021.

Aparte de la búsqueda de una vacuna, se están probando antivíricos, algunos ya usados para tratar otras enfermedades, como el remdesivir utilizado contra el MERS, y otros fármacos como la cloroquina y la hidroxicloroquina empleados para combatir parásitos. Para el exceso de respuesta inflamatoria se usan inhibidores específicos de las citoquinas. Otras aproximaciones terapéuticas en curso incluyen el uso del suero de pacientes que han superado la infección, cuyos anticuerpos podrían ayudar a las personas enfermas.

HASTA QUE LLEGUE UNA VACUNA

La principal estrategia serán las medidas de contención, los fármacos y los esfuerzos titánicos de nuestros sanitarios, que junto con otras tantísimas personas han dejado clara cuál es la mejor parte del ser humano: su capacidad de colaboración y apoyo mutuo. Ojalá que en el ínterin, mientras sobrevivimos a golpe de confinamiento, podamos discernir qué mundo querremos cuando hayamos superado este trance.